マイナンバー制度

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、日本に住所を有するすべての人に1人に一つの12桁のマイナンバー(個人番号)が付されました。

平成28年1月から、「社会保険」・「税」・「災害対策」の分野の行政分野でマイナンバーの利用が始まっています。

さらに、平成29年11月から情報連携の本格運用が始まり、行政機関の一部手続きで申請の際の添付書類が省力されています。

マイナンバーとは

マイナンバーとは、日本に住所を有するすべての方(外国人の方も含まれます)がもつ12桁の番号のことで、生涯にわたって使用するものです。

主に社会保障、税、災害対策の3分野で、国や地方公共団体など複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを正確にそして迅速に確認するために活用されます。

メリット

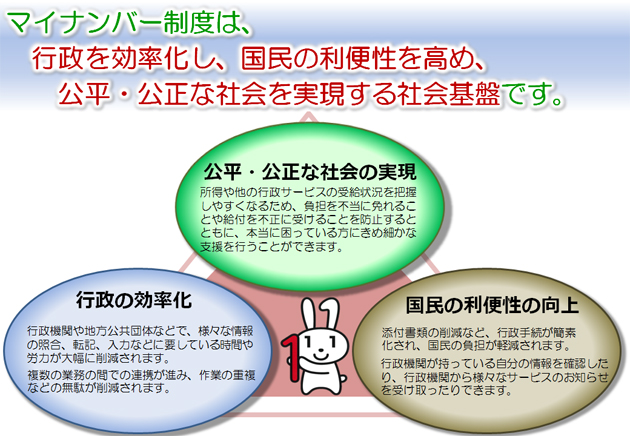

1.国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請する人の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

2.公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正受給の防止に役立ちます。

3.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などの時間や労力が削減されます。また、複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーの安全対策

他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーや個人のデータが記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、厳しい罰則が課せられます。

また、マイナンバー制度を安全に利用するために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための厳格な安全対策を講じています。

制度面の保護措置

- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。

- 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

- マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。

システム面の保護措置

- 個人情報を一元管理するのではなく、年金は年金事務所、地方税は市区町村といったように分散して管理します。

- 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いています。

- システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。

更新日:2024年02月01日